Die „Nationalschriften“

Das 6. bis 8. Jahrhundert ist das Zeitalter der Nationalschriften, die sich in den einzelnen Regionen des zerfallenden Römischen Reichs bildete.

Die Westgotische Schrift

Die Anfänge der Westgotischen Schrift in Spanien lassen sich im 7. Jahrhundert vermuten, wobei anzumerken ist, dass diese Kursivminuskel ihre Besonderheiten erst gegen Mitte, Ende des 7. Jahrhunderts erhielt. Sie wurde in etwa bis in das 11. Jahrhundert verwendet. Entstanden ist sie aus der Kursive. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich aus dieser Gebrauchsschrift auch eine feine Buchschrift. Charakteristisch für die kräftigen und steilen Oberlängen sind die an den Oberlängen oft verdickten Buchstaben. Erkennbar ist diese Schrift an dem offenen u-förmigen a (westgotisches a ), dem e mit einer vergrößerten Zunge, dem q-förmigen g (westgotisches g ), dem kleinen r und t, welches oft einen geneigten Querbalken hat (westgotisches t ) (Vgl. Foerster_1963: 136-141, Goetz_2006: 339.)

Die Beneventana

Die Beneventana, eine süditalienische Buchschrift, erlangte in erster Linie Bedeutung in Süditalien und besonders im Kloster von Montecassino. Sie war vom 8. bis zum 13. Jahrhundert in Gebrauch. Charakteristisch sind die gleichmäßigen, deutlichen und eckigen Buchstaben. Das a ist cc-förmig (Beneventana a ), das e (Beneventana e ) hat einen langen Mittelstrich und Oberlänge, das t zeichnet einen geneigten Querbalken aus und das g ist 3-förmig (Beneventana g ) mit gleichgroßen Bögen. (Vgl. Bischoff_1986: 140-143, Goetz_2006: 339.)

Die Kuriale

Die ältere Kuriale blieb lange im Gebrauch, wurde aber im 11. Jahrhundert von der zierlicheren jüngeren Kuriale abgelöst. Da die erste Überlieferung auf 788 datiert wird, ist es nicht möglich zu sagen, wann sich die Kurialschrift aus der jüngeren römischen Kursive entwickelt hat. Für die ältere Kuriale, die vorwiegend an der päpstlichen Kurie gebräuchlich war, sind große, aufrechte und breite Buchstaben charakteristisch. Am deutlichsten wird dies im offenen a, an dem o ähnlichem e, an dem rundem t und dem auffallend hohem Q.

Die Insularen Schriften

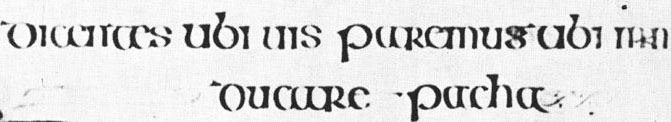

Auf den Britischen Inseln entwickelten sich zwei ähnliche Schriften: Die irische und die angelsächsische Schrift. Sie bildeten jeweils zwei Grundformen aus. Eine Rundschrift, die insulare Halbunziale, und eine Spitzschrift, die insulare Minuskel, sind gut voneinander zu unterscheiden. Das Auftauchen der Schriften ist mit der Christianisierung Irlands einhergegangen, während an die Ausbildung der regionalen Besonderheiten nicht vor dem Ende des 6. Jahrhunderts zu denken ist. Für volkssprachliche Texte wurden die Alphabete um Runenzeichen erweitert.(thorn-Rune: thorn-Runen ; wen-Rune: wen-Rune ; yogh-Rune: yogh-Rune ). Charakteristisch für die Spitzschrift sind die spitz zulaufenden Schäfte und Unterlängen. Das a ist dreiecksförmig, das f hat einen Unterstrich und einen Mittelstrich auf der Grundlinie ( ), das g ist halbunzial ( ) und r ist mit seinem herabhängenden Schulterstrich n-ähnlich ( ). Hingegen kann man das s ( ) mit einem r verwechseln. Typisch ist auch das runde d ( oder ). Bei der insularen Halbunziale ist die Gefahr gegeben, sie mit einer Unziale zu verwechseln.. Auch sie besteht aus breiten, großen und runden Buchstaben, von denen ein Teil (d, e, n, r, s) der Unziale entnommen sind und a und g der Halbunziale. Im übrigen fanden die insularen Schriften auch Verbreitung im kontinentalen Europa durch die hier wirkenden irischen und angelsächsischen Missionare. (Vgl. Bischoff_1986: 107-122, Brandt_2003: 75, Goetz_2006: 339.)

Die Merowingische Schrift

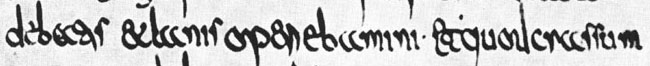

Im Frankenreich wurde die merowingische Kursive verwendet, die aus der jüngeren römischen Kursive entstammt und in einer Urkunde von 625 das erste Mal überliefert wird. Diese Kursive wurde auch als Buchschrift genutzt, deren erste Überlieferung aus dem 6. Jahrhundert stammt. Sie erhielt aber hier diszipliniertere Formen als bei der Verwendung in Urkunden. Sie blieb in Frankreich bis ins 10. Jahrhundert im Gebrauch. Charakteristisch sind die schmalen, langen und dichten Buchstaben, die durch ihre Ligaturen nicht leicht zu entziffern sind. Die Buchstaben haben stark verdickte, an Keulen erinnernde Oberlängen. Die Merowingische Schrift variiert aber von Kloster zu Kloster und wird häufig auch nach dem Enstehungsort oder der Form des Buchstabens a und weiterer charakteristischen Buchstaben bezeichnet: z.B. der Luxeuil-Typ (cc-a (Luxeuil a )), az-Typ (Laon), hier besteht das a aus zwei Winkeln (Laon a ), während das z sehr hochgezogen ist, und der ab-Typ (Corbie), bei dem das b (Corbie b ) eine Ligatur mit dem nächsten Buchstäben von dem oberen Ende des Bogens erhält, und das a wie ic (Corbie a ) aussieht. (Vgl. Bischoff: 132-140, Foerster: 170-179, Goetz: 339.)